从编纂古籍善本书目看

目录版本学家之成就

中国目录之学萌芽于先秦,形成于汉代,历史悠久,源远流长。历代学者广泛应用目录学于古籍校勘、整理,注重考订经史、辨别伪书,选择善本,辑佚文献。自汉代目录学、校勘学开端后,各代均编纂官修目录,如宋代《崇文总目》《中兴馆阁书目》,元代《西湖书院重整书目》,明代《文渊阁书目》《内阁藏书目录》,直至清代编纂《四库全书总目》《天禄琳琅书目》等,使我国目录学成就呈现出极高的学术价值。辛亥革命以后,目录学研究畅行不衰,对传统目录学既有继承,又有创新。新中国成立后,古籍整理工作更加有计划、有组织地进行,特别是国家图书馆以编制目录、校辑佚书为己任,承担了大量古籍整理、编纂善本书目的工作。

1 国家图书馆编纂善本书目

中国国家图书馆前身是建于清代的京师图书馆。辛亥革命后,京师图书馆由中华民国北京政府教育部接管,更名为国立京师图书馆,于1912年正式开馆。1916年,教育部奏请北洋政府,凡在内务部立案出版的图书均交京师图书馆庋藏,呈缴本制度的实施,使之呈现出国家图书馆的职能。1928年更名国立北平图书馆,1950年更名北京图书馆,1998年正式更名为中国国家图书馆。

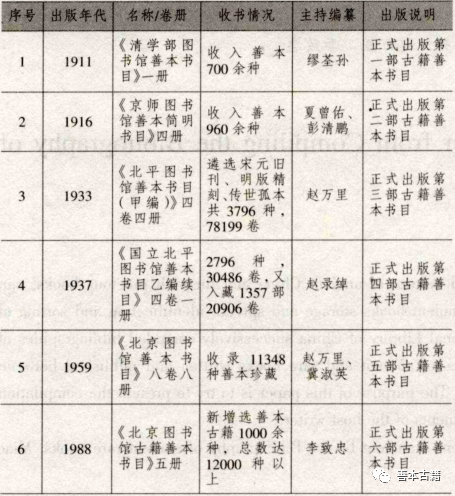

国家图书馆已有100多年的历史,期间编写了多部古籍善本书目。已知最早的《广化寺图书馆检书草目》是该馆编写的第一部反映馆藏的书目。1909年至1988年间,该馆先后编写并正式出版了六部有影响力的善本书目(见表1),这些目录从多种角度揭示古籍特征,对学术研究具有重要的参考价值。1989年至1996年,由顾廷龙任主编,冀淑英、潘天桢任副主编,编写了《中国古籍善本书目》,它是一部迄今国家现藏古籍善本书的总目录,分经部、史部、子部、集部、丛部,由上海古籍出版社陆续出版。该书目共著录除台湾地区以外中国各省、市、自治区公共图书馆、博物馆、文物保管委员会、大专院校和中等学校图书馆、科学院系统图书馆、名人纪念馆和寺庙等781个单位的藏书约6万多种,13万部[1]。

1.1 缪荃孙与近代第一部公藏书目

20世纪初,在变法图强和西学东渐的背景下,有识之士着力主张兴办图书馆和学堂。1909年8月,学部奏请朝廷设立京师图书馆。9月9日宣统皇帝御批兴建京师图书馆(中国国家图书馆前身),馆舍设于北京什刹海北岸广化寺。调取内阁大库、翰林院、国子监南学书,以及文津阁《四库全书》、敦煌劫余遗书作为基本馆藏,又购进南陵徐氏积学斋和归安姚氏咫进斋的部分藏书。四品翰林院编修缪荃孙为首任监督。

表1 六部古籍善本书目一览

《清学部图书馆善本书目》为公共图书馆第一部古籍善本书目,由京师图书馆监督缪荃孙主持编纂。缪荃孙(1844—1919),字炎之,又字筱珊,号艺风,江苏江阴人。他是中国近代藏书家、校勘家、目录学家、方志学家,中国近代图书馆事业的奠基人。缪荃孙为清光绪年间进士,翰林院编修,从事编撰校勘十余年。1907年担任筹建江南图书馆(现南京图书馆)总办;1909年受聘创办京师图书馆(现国家图书馆);1914年任清史总纂。

1911年9月,辛亥革命前夕,京师图书馆尚在筹建中,因属学部领管,又称学部图书馆。缪荃孙任该馆监督后,将主要精力用于整理藏书和编制藏书目录上,为京师图书馆的藏书建设与书籍保护奠定了良好的基础。他主持编订的《清学部图书馆善本书目》和《清学部图书馆方志目》,不仅成为了解京师图书馆建馆初期古籍收藏的重要依据,也为各地图书馆编制古籍目录提供了良好的典范。

缪荃孙认为,编纂藏书目录对于揭示藏书信息,进行保存利用具有重要意义。书籍有聚合,亦有流散,保存书籍就应当留存书籍的信息,“书去目存”成为缪荃孙编纂藏书目录的重要指导思想。目录的作用,一为记录收藏情况,二为便于检索和观览。他认为“藏书、读书者,循是而求”,缪荃孙一生与书结缘,有艺风堂、对雨楼、藕香簃、云自在龛、联珠楼等多处藏书楼,藏书总量达20万卷。丰富的藏书,为他编制目录打下坚实的基础。他对黄丕烈(荛圃)题跋的辑集,编写《黄荛圃藏书题跋》十卷,在目录学界产生了很大影响,对题跋目录体裁的发展起到积极的作用,成为研究版本的重要参考书。

1911年,缪荃孙编订各省志书目四卷,即《清学部图书馆方志目》。它是一部记载方志的专题性藏书目录,著录各省府州县志1676部,开我国近代公共图书馆方志书目之先河。随后在方志目的基础上,又编纂《清学部图书馆善本书目》,收书700余种,甄选宋元版,名家抄校者为善本,按《四库全书》体例加以分类。此目著录详细、出处清晰、项目齐全,除著录书名、卷数、著者、版本、行款、刻工、牌记、存佚情况、装帧形式外,还说明各书的刊刻源流,摘录有关序跋、进书表、印章、避讳等,草稿本由缪氏亲笔批校。该书目第一次明确著录行款和版式,具有较高的目录学价值。缪荃孙还首次提出,著录书籍的高广尺寸及边栏,以作为鉴定版本的重要依据。此方法后被王重民著《中国善本提要》及《中国古籍善本书目》沿用。

1912年,《清学部图书馆善本书目》一卷被邓实辑入《古学汇刊》第一集目录类[2]。1914年由上海国粹学报社铅印出版,全书五卷,经部、子部、集部各一卷,史部分上下卷。它是近代以来第一部公藏书目,开创我国公共图书馆编制善本书目的开端,为近代公共图书馆馆藏目录的规范作了奠基,缪荃孙被誉为“中国近代图书馆之父”。

缪荃孙是清末民初的重要学者,著述等身,成就极高。他是目录版本学大师,协助众多藏书家如刘承干、盛宣怀编校刻印书籍,对古籍的整理和保护贡献甚巨,其金石学集清代之大成。他顺应时代,创办江南高等学堂,江南、京师学部图书馆,积极从事近代教育和文化事业;对张元济、傅增湘、柳诒徵等著名学者有极大影响。1997年,江苏省江阴市出巨资兴建缪荃孙纪念馆和缪荃孙图书馆,成为我国第一座以图书馆界名人命名的图书馆。

1.2 赵万里主编两部善本书目

在已出版的六部善本书目中,有两部出自著名的版本学家赵万里之手。一部是1933年出版的《北平图书馆善本书目》,为正式出版的第三部古籍书目。另一部是赵万里与冀淑英合作的《北京图书馆古籍善本书目》,出版于1959年,为第五部古籍书目。

赵万里(1905—1980),字斐云,别号芸盦、舜盦,祖籍浙江海宁,是著名的版本目录学家。少时好吟诗、善书法,尤喜文学和历史。先后师从词曲家吴梅(瞿安)和国学大师王国维(静安)先生,从而奠定了坚实的治学基础,在文史、金石、戏曲、版本、目录和校勘等领域都有很深的造诣,著作颇丰,特别是他的版本学被世人赞为“绝学”。他访遍祖国各地大量的善本珍籍,博采古今名家之精华,经过深入分析、比较、综合研究,使其版本研究达到炉火纯青和绝学的境界。

赵万里从事图书馆善本古籍收集、整理与研究长达五十多年。1933年,他从整理善本书库入手,在重新鉴定甄别全部善本库藏的基础上,编辑出版《北平图书馆书目(甲编)》四卷,傅增湘序。书中收录馆藏全部宋、元、明刻本和精校明抄稿本,详细著录所记各书的书名、卷数、著者、版本完缺、题跋、批校者。最为瞩目的是收入明刻方志500余种,明刻名人别集700余种,旧本元、明剧曲200余种,被称为“北图善本书的账本”。2011年又与《旧京书影》合编,由人民文学出版社出版,出版说明中称:1933年编纂的书目是版本研究告别主观性版本鉴定,迈向客观性版本研究的里程碑。1933年善本书目与早期目录对照,过去模糊不准确的鉴定被赵先生的版本研究一条一条改订[3]。赵先生精益求精的工作作风,令人敬慕。他治学至严、至深、至精,其版本学研究是建立在扎实的国学基础之上。

1959年,赵万里主编《中国版刻图录》,收录从唐至清历代有代表性善本珍籍和版画550种。他在序言中系统阐述了我国雕版印刷的起源和发展,得到学术界高度评价,被视为我国版本学研究的里程碑。同年,他还主持编写了《北京图书馆善本书目》,由中华书局出版,收录建国以来新收善本库藏11348种,与1933年相比,善本数量增加两倍。

赵万里在图书馆工作期间,得到著名版本学家、文物鉴赏家徐鸿宝(森玉)的悉心指导,又与藏书家傅增湘、周叔弢、张允亮切磋,刻苦钻研,深入研究版本学、目录学和校勘学。几十年来,他经手、过目的善本超过30万部,往往能鉴别其真伪,道出其源流演变。近代藏书家黄裳先生曾回忆一则往事:黄先生在旧书店购买一本旧书,是残本,前半部缺失,所存从49页开始,不见书名,内容是曲选,初断为明初刻本,但不知是何书。后逢赵先生去沪,到黄氏斋中看书,黄氏出示此本,赵先生一见即认定这是《太和正音谱》,原书二卷,为明代洪武刻本,大黑口,四周双边。此本迄未见他书著录,黄氏对此赞叹不已[4]246。可见赵先生辩书之功夫。

1981年,在周叔弢写给黄裳的一封信中,谈及赵万里先生曰:“斐云版本目录之学,既博且精,当代一人,当之无愧。我独重视斐云关于北京图书馆善本书库之建立和发展,厥功甚伟。库中之书,绝大部分是斐云亲自采访和收集,可以说无斐云即无北图善本书库,不为过誉。斐云在地下室中,一桌一椅未移寸步,几十年如一日,忠于书库,真不可及,其爱书之笃,不亚其访书之勤。尝谓余曰,我一日不死,必护持库中书不使受委屈,我死则不遑计及矣。其志甚壮,其言甚哀,今之守库者,不知尚能继其遗志否?”[4]241冀淑英曾撰文云:赵先生治学勤奋、几十年用功不辍,其治学十分突出的一点是手勤,南北访书,见闻概广,凡遇未见之书,必随手记其行款、序跋、以至刻工、藏印,其访书、收书成绩斐然,其治学修养更为人所称道。

1949年新中国成立后,赵万里积极访求、征集到大量名家的藏书和稿本,包括搜购流散国内的敦煌写卷,鉴定、购入港澳收藏家的珍本,又协助郑振铎、徐森玉多方搜集名刻善本和碑刻拓片,汇藏于北京图书馆,使善本收藏更为丰富、完整。由于工作出色,赵万里受到毛泽东主席和周恩来总理的接见,1964年当选第三届全国人大代表。他运用丰富的版本学经验和学识,研究精深,撰写了《唐写本文心雕龙残卷校记》《魏宗室东阳王元荣与敦煌写经》等论文;主编《中国版刻图录》,在版刻资料的搜集和考订上超过了前人;参与编写《古本戏曲丛刊》。他主持《赵城金藏》的修复工作和《永乐大典》的辑佚工作,系统研究《永乐大典》三十余年,从《永乐大典》中辑出《元一统志》《析津志辑佚》[3];举办善本专题展览,为图书馆工作人员讲授目录学和版本知识,多次参加重要文物古籍的调查鉴定工作,成为当代享有声誉的古籍版本学家。

1.3 李致忠主持中华善本再造工程

《北京图书馆古籍善本书目》印制精美,行款疏朗。分为经、史、子、集、索引五册,由北京图书馆编写,李致忠先生主持工作,北京书目文献出版社于1987年出版,并作为北京图书馆(现国家图书馆)开馆75周年的献礼。它是北京图书馆编制出版的第六部馆藏善本书目,收入1909年至1986年间入藏的善本古籍,将22000多部善本囊括其中,全面反映了北京图书馆的善本馆藏。其收书之多、规模之大,堪称空前,影响深远,并呈现出收录丰富、分类详细、著录齐全、索引齐备的特点。首先,它继承了前五部书目在收录标准、版本考订、款目著录、编目体例、分类原则等方面的优良传统,纠正以往著录的讹误,按照经、史、子、集四部分类,大类下设二级类目和三级类目,共分四部四十八类,使分类更加详尽。其次,每种书著录书名、卷数、著者、版本、稽核、附注等项,并详注版本、校跋、版式、索书号;版本项详记抄刻印的年代、机构或主持者,年代无可考者,则断定朝代予以注明;写本书注明是否稿本;版式项注明刻本活字本行格字数、边栏版口,以供考订版本[5]。最后,为便于使用,还专门编制索引,包括四角号码、书名索引和著者姓名索引,使查检十分方便。

李致忠,北京昌平人,1965年毕业于北京大学古典文献专业,曾任国家图书馆善本特藏部主任,长期从事古籍整理、版本考订、目录编制工作,致力于目录学、书史、出版史等研究。发表论文200余篇,撰写出版《中国古代书籍史》《历代刻书考述》《古书版本鉴定》《古籍版本知识500问》《肩朴集》《昌平集》等著作十余部;整理出版《筹海图编》等古籍十种;主编《中国国家图书馆百年纪事》《中国国家图书馆馆史》;主持《中华再造善本》的编纂和提要撰写工作[6]。

李致忠十分重视版本学的研究,他认为科学地掌握并运用明显的刻书时代特征、机构管职、题跋牌记,对古书版本鉴定大有裨益。在编写《北京图书馆古籍善本书目》时,有几种书因有了实际的证据,刻本断代得到重新考证。例如,国家图书馆藏明嘉靖元年书林郑伯刚宗文书堂刻本《重刊仪礼考注》十七卷,元代吴澄撰。该书每半叶11行,行24字,上下粗黑口,四边双边,字体略带赵松雪韵味。整个风格颇有元刊遗韵,这在明嘉靖的刻书中十分罕见。辽宁省图书馆也藏有相同版本一部,其行款字数、版式字体、断板残字都完全一致。但辽图藏书之序后有“嘉靖元年孟冬月吉旦乡进士莆田林升序”落款;目录后有“宗文书堂谨依京本绣梓刊行”牌记;卷末有“嘉靖元年孟秋宗文堂刊行”条记。而国图藏书则于落款中挖去“嘉靖”二字。此外,该书卷端题名之下镌有“元翰林学士临川吴澄考订”“翰林修撰吉丰罗伦校正”“后学沧溪周华校点”下题。“翰林学士”和“翰林修撰”的官名都是明朝以后才有的[7]。正是对细致入微之处的考据,为古籍断代考证提供了有力支撑。

为了更好地解决古籍藏与用的矛盾,2002年我国规模最大的保护和利用古籍的文化工程——中华再造善本工程启动,李致忠担任编纂出版委员会主任。他认为,编纂中华再造善本的首要问题是选目,即选择哪些版本再造。考虑到各个时代古籍的留存数量不同,故采取了宋元以前从宽、明清两代从严的选目原则。“从严”意为反复比较,众里挑一,注重版本的代表性和重要性。“从宽”,意为既顾及传本,又看重其学术价值。中华再造善本为收入的每一种书撰写提要,简介作者生平,考辨版本源流,评述其学术价值,让入选的每一部书都值得再造。2009年国家图书馆建馆百年之际,李致忠作为古籍整理的实践者、研究者,对新中国60年来的古籍整理工作做出了全面总结,对国家图书馆百年沿革与传承进行梳理,为弘扬民族文化,保存、整理古籍做了突出的贡献,成为古籍版本鉴定的大师级人物。

2 善本书目的日益完善

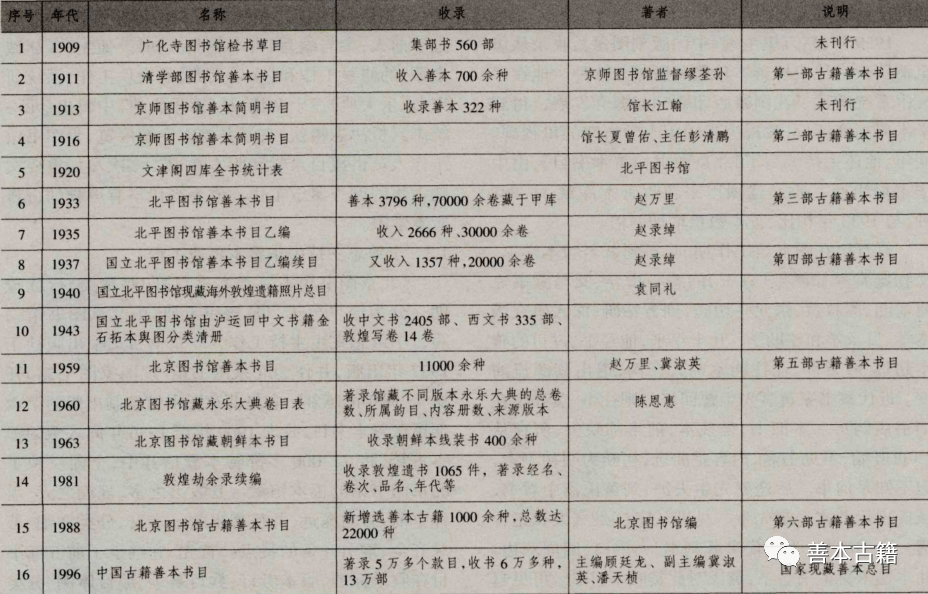

除已出版的六部有影响力的善本书目外,国家图书馆还编写了其他比较重要的古籍善本目录,摘录如下(见表2)。

此外,在国家图书馆善本古籍整理的基础上,在《中国古籍善本书目》的影响和带动下,各地大学图书馆、公共图书馆纷纷开展古籍善本研究工作,编制出版大量古籍善本书目,推动我国古籍工作的全面系统地开展。较有代表性的如《中山大学图书馆藏古籍善本书目》(1982),收录善本1995部;《中国人民大学图书馆古籍善本书目》(1991);《四川大学图书馆古籍善本书目》(1991);《北京大学图书馆藏古籍善本书目》(1999);《北京师范大学图书馆古籍善本书目》(2002);《清华大学图书馆藏善本书目》(2003),收录善本5086部;《山东大学图书馆古籍善本书目》(2007),收入善本2000余部;《浙江图书馆古籍善本书目》(2002)、《浙江家谱总目提要》(2005);《山西省图书馆古籍善本书目》(2007),收入善本3000部;《天津图书馆古籍善本书目》(2008),收录1908—2008百年善本5358部;《中国历史博物馆古籍善本书目》(1990),收录806部;《首都图书馆古籍善本书目》(2011),收录古籍善本6000多部,97000余册。

对于流散于海外的古籍书目整理工作,图书馆学家、目录学家王重民先生做出了创造性贡献。他于1934年至1939年先后前往法国、德国、英国、意大利等国会图书馆和大学图书馆,搜求流散于国外的珍贵文献,致力于敦煌文献的研究。著有《敦煌古籍叙录》(1958)、《敦煌遗书论文集》(1984)等。又于 1939 年至1947 年应邀前往美国鉴定整理中文古籍,撰写提要1600多篇。后将成果汇编为《美国国会图书馆藏中国善本书录》(1957)收书1777种;《中国善本书提要》(1983),汇集国家图书馆、北京大学图书馆、美国国会图书馆三馆所藏善本4400余种。范邦瑾著《美国国会图书馆藏中文善本书续录》(2011),又进行校正续补书目886种。

3 结语

综上所述,三位著名的版本学家都参与了国家图书馆不同时期的古籍善本书目的编纂工作,他们虽然生活在不同年代,但是对版本目录学的研究都达到了时代高峰,成为近现代乃至当代版本目录学家的典范。其共同点在于:他们都长期从事图书馆古籍整理工作,积累了几十年丰富的经验。他们都擅长于版本学、校勘学、目录学研究,一生与书结缘,知书、懂书、爱书,成为图书馆界古籍整理与研究的佼佼者。他们对善本书目的梳理和编纂,为其他善本目录的编订奠定了基础,使中华古籍整理事业不断取得新的进展。

国家图书馆作为图书馆界的龙头,在编纂善本书目的工作中起到了示范和带动作用,取得了非凡成就。对善本书目的不断梳理、更新和完善,将使我国古籍善本更加全面、系统地呈现在世人面前,使其不断发挥出巨大的作用、保存重要的价值。(周园)

来源:公众号《善本古籍》

(如本站发布的文章涉及版权等知识产权问题,请致电010-6303 6548或136 8150 6222,我们将尽快删除,坚决维护您的合法权益。)